[1959年8月28日清晨]“孩子们,名单写好了没有?”毛主席推门而入,声音带着连日奔波后的沙哑。李敏和未婚夫孔令华将一张写满名字的纸递了过去联富配资,这正是他们筹备了数周的宾客名单。

前一晚,毛主席从外地赶回北京。外界只知道他深夜抵京,却不知道那天凌晨他还在批阅中央文件。刚放下笔,他就惦记起二十岁的女儿即将举行的婚礼。新中国十周年大庆临近,他不愿女儿的婚事喧闹张扬,只交代“从简”,可仍要亲自过目每一个细节。

毛主席坐到书桌旁,拿起名单细细浏览。突然,他眉头紧皱,放下纸,目光停在李敏身上:“远志呢?怎么没有她?”屋里瞬间安静。李敏怔了一下,随即低声回答:“姐姐一直低调,我们怕给您添麻烦,就没敢请。”这句话落地,毛主席叹了口气,神情凝重:“远志必须来。她是你们真正的姐姐。”

“低调”两个字,贯穿了毛远志的大半生。她1922年出生,本名毛远志,对外却常用“阮志”,只因伯父的一句嘱咐——“不要搞特殊”。她是毛主席的侄女,也是毛泽民烈士的女儿。父亲牺牲时,她还在延安念书。那年她十五岁,识字不多,却被老师称为最拼的学生:白天听课,夜里点着油灯追进度,一连好几个晚上合不上眼。

最难忘的是“锅巴泡小米水”那段日子。延安伙食粗粝,她吃不惯,却怕麻烦组织。胃痛发作时,秘书塞给她一块钱去喝油茶。消息传到毛主席耳朵里联富配资,他故意问:“吃不惯就饿肚子?”并要求秘书别再偷偷贴补,“一补就是特殊”。远志听见后只是笑,反把钱捐给了“拥军箱”,不露声色。

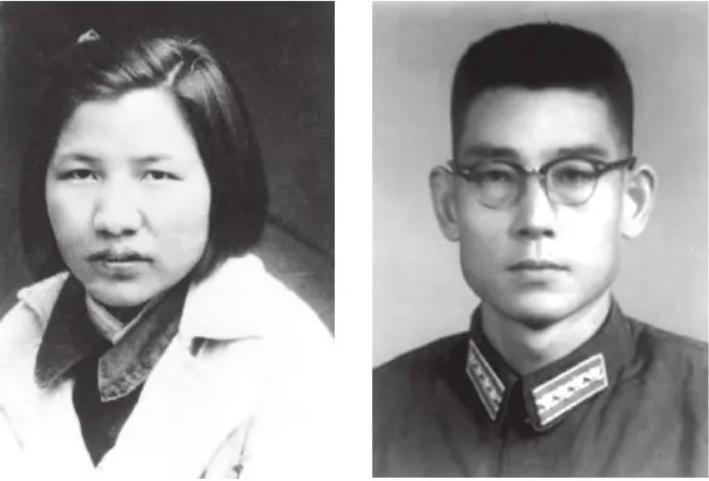

1945年,她同男友曹全夫报名东渡辽吉。临行前,毛主席在小院相送,把父亲牺牲的真相告诉了她。年轻姑娘强忍泪水:“伯父,我能扛得住。”伯父拍拍她肩:“靠群众,靠组织,绝不打旗号。”这句叮嘱,她记了一辈子。

东北三年,她在二局做机要,白天翻译电报,夜里背密码本。开荒生产时,扛着上百斤木柴走山路,汗水湿透迷彩,男兵都追不上。她曾自嘲:“我是远志,志向远大嘛!”可心底清楚,她是在替已逝的父亲继续战斗。

解放后,远志调回北京,却极少踏进中南海。1949年冬天,她来看毛主席,身上只有一套发的旧棉衣。毛主席见她直打哆嗦,翻箱倒柜找出自用的棉衣和毡帽递过去,说:“我这件旧的还结实,先顶着吧。”她接过衣服,没有多言,只在门口行了个军礼便匆匆离开。

十年过去,北京街头已是高楼林立。李敏从苏联回国,在军医学校遇见孔令华联富配资,两人性格投缘,很快订婚。筹备婚礼时,李敏始终记得“简单”二字:没有花哨仪式,没有昂贵首饰,只盼亲友到场祝福。却偏偏漏了远志——那位常年隐姓埋名、不肯露面的大姐。

毛主席点名之后,工作人员连夜联系远志。她正在机关整理材料,听说要参加妹妹婚礼,先是愣住,随后只说:“那就去。”当天下午,她背个灰色帆布包,带着儿子曹耘山和女儿曹立亚,风尘仆仆赶到春藕斋。毛主席见到她,难得放下领袖的威严,改用湖南话同侄女寒暄:“远志,走远路辛苦啵?”一句家乡话,道尽亲情。

婚礼如期举行。主席亲自主持,客人不多,气氛却格外温暖。远志的两个孩子被伯祖父拉到跟前,他提议拍张合影,大家站定,“咔嚓”一声留住了瞬间。多年后,曹耘山回忆:“那张照片母亲一直锁在抽屉里,她怕我们炫耀。”直到他入伍政审,需要填写家庭情况,才知道自己是毛泽民烈士的孙子。

1963年12月26日,毛主席七十岁生日。远志暗自盘算:伯父多忙也终究是人,七十毕竟大关。她带着小女儿进了中南海。毛主席接见外宾完毕,见她进屋,笑得像久别的亲人:“远志,你总算来了。”握手间,他发现她手背瘦削,顺口问:“头痛还犯吗?”远志鼻子发酸,只回一句:“好多了,别担心。”临别前,她拿出艾绒,替伯父做穴位温灸。毛主席半开玩笑:“学医啦?下次给我写个药方!”两人都笑了。

后来的年代喧嚣起伏,远志依旧恪守“低调”原则。她在组织部、工业交通部干到离休,办公桌一张旧木箱,衣柜除了灰布军装就是洗褪色的中山装。遇上乡下亲戚进京看病,她宁可自己吃食堂,也要掏钱替对方垫医药费。护士见她穿着普通,哪能想到她的身份。

对孩子,她更是严。曹耘山当兵,她只说一句:“要想别人不戳脊梁,就比别人跑得快。”立亚入伍第二年入党,远志却罕见地表扬:“你没给家里抹黑,这就行。”

1976年,毛主席逝世。噩耗传来,她在宿舍楼道站了很久,没掉一滴眼泪,只喃喃一句:“伯父,让您操心了。”同年冬天,她去了毛主席纪念堂,排在长队里,不要特殊通道,不肯签亲属登记簿。默默鞠躬后,她拎着手提包离开,背影融进寒风。

几十年过去,毛远志的照片不多,留下的文字更少。她不留声名,只留行为。再回到1959年那个上午,毛主席那句“远志必须来”不仅是一份亲情提醒,更像一道无形注解——不特殊,却永远在心里。

致富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。