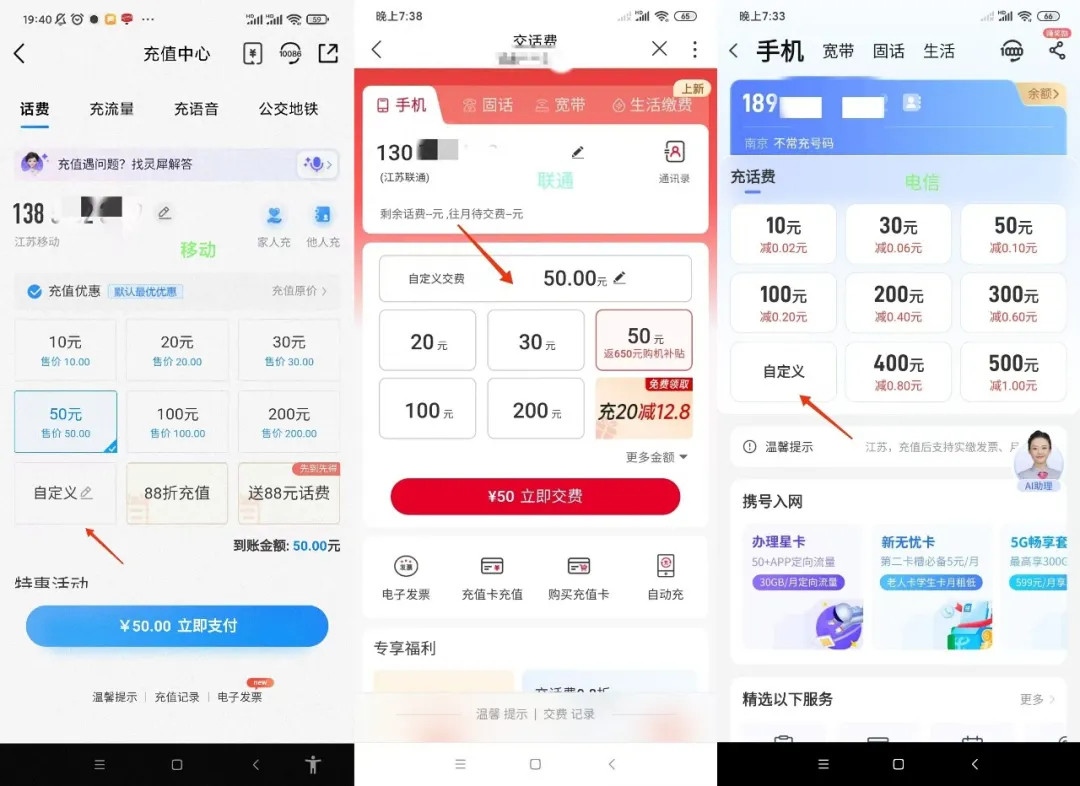

据华商报大风新闻报道瑶鸿配资,近期,多个平台话费充值有了最低消费门槛:不能自定义金额充值、最低充50元等,有平台甚至最低充100元。

话费充值本是日常小事。然而,在常用的微信、支付宝等第三方支付平台上,为手机充值话费时,自定义小额选项越来越难找到,这引发了网上关于“话费自由”受限的讨论。

需要首先厘清,消费者并非完全丧失了小额充值的渠道。三大运营商自身的APP以及线下营业厅等,都保留了灵活的小额充值选项,包括10元、20元等金额,并支持自定义金额充值。

问题在于:最常用、最便捷的充值途径——微信、支付宝等第三方支付平台,恰恰是多数人习惯依赖的渠道。它们的充值界面设计移除了小额、自定义充值选项,从客观上抬高了消费者进行小额、灵活充值的操作门槛。对于习惯使用这些平台的消费者,尤其是对老年群体等弱势群体瑶鸿配资,这种变化将“便利”变成了“门槛”。

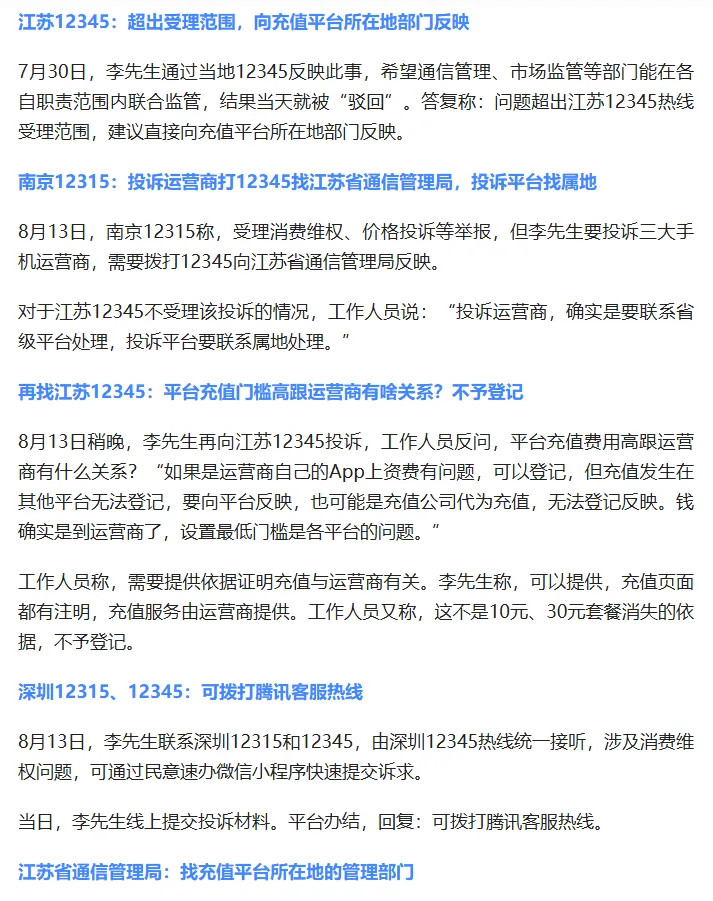

据报道,有消费者尝试维权,咨询多部门后无果而终:江苏12345称超出受理范围,南京12315则表示要打12345;深圳12315、12345表示,要拨打平台客服热线,一名江苏12345工作人员反问投诉者“平台充值费用高跟运营商有什么关系”,而多个第三方支付平台却表示,充值面额由三大运营商设置。

对此,工信部12381的工作人员回应媒体称:“关于话费充值的政策要求、运营商业务类的问题一律无法解答,我们没有管理权限,只能调解运营商资费争议。如果要监管,找各地的通信管理局。”

在一连串的回应中,各方责任归属似乎处于不清晰的尴尬中。在“平台收费设计是否影响电信服务”这个交叉问题上,可以看出依然缺乏明确的主管部门和协调机制。这种权责划分的模糊地带,正是用户维权受阻的根源。

对于充话费最低消费50元,三大运营商给出了不同的说法。有称对平台充值有限制,有称与平台小额充值合约到期,也有运营商反驳说,充值金额是由各平台设置的。这又带来新的问题:运营商将充值服务广泛接入第三方平台,是否应对平台的后续服务负责?当消费者因不能小额、自定义充值产生不便时,运营商能否置身事外?第三方平台作为关键服务入口,其界面规则制定权又是否应完全不受约束?这些问题,仍待有关部门划清权责,跟进判研。

而在法律法规之外,同样有问题需要探讨。

我们相信,收窄小额、自定义充值渠道,并非刻意刁难消费者。背后或许是藏着运营商和平台的商业逻辑,也或许是因其他不可抗因素。但是,我国移动电话用户规模高达17.9亿户,平均每百人拥有127.1部移动电话,当充话费这件“小事”,影响十几亿人的日常体验,那它就不再是一件小事。

在商业逻辑之外,平台和运营商是否应该留存一份对消费者,尤其是弱势群体的关怀,提升服务的温度和便捷性?这个具体而微、却意义深远的问题,值得深入讨论、解决。

(选题来自今日头条头条深一度项目)瑶鸿配资

致富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。