“1957年7月的一天,你真就打算一走了之?”看守压低嗓门问。毓嶦想了想,只回了两个字:“活下去。”这一年,他三十四岁,刚从抚顺战犯管理所领到释放证。外面世界怎样,他心里没底,只知道自己已经不是“亲王”牛途网,更不是“奴才”,而是一个普普通通的中国公民。

火车从东北一路摇到北京,站台上没有欢迎人群,只有弟弟匆匆赶来。弟弟递给他半张煎饼,“先垫垫肚子,家里什么都缺。”毓嶦接过来,鼻子发酸。恭王府就在几条街外,他却不敢过去。府门虽在,屋里换了主人,曾经的王府早成博物馆。那一刻他突然明白,自己与清朝的血脉联系,已经随时间风干。

为了挣钱,他给市政工地扛石头,每天一担又一担。工友不晓得他出身,见他字写得好,索性喊他“毓师傅”。夜里收工,灯泡昏黄,他把破报纸铺在木箱上练字,心里却翻着旧账:到底是哪一步,把自己推进了二十年的枷锁?

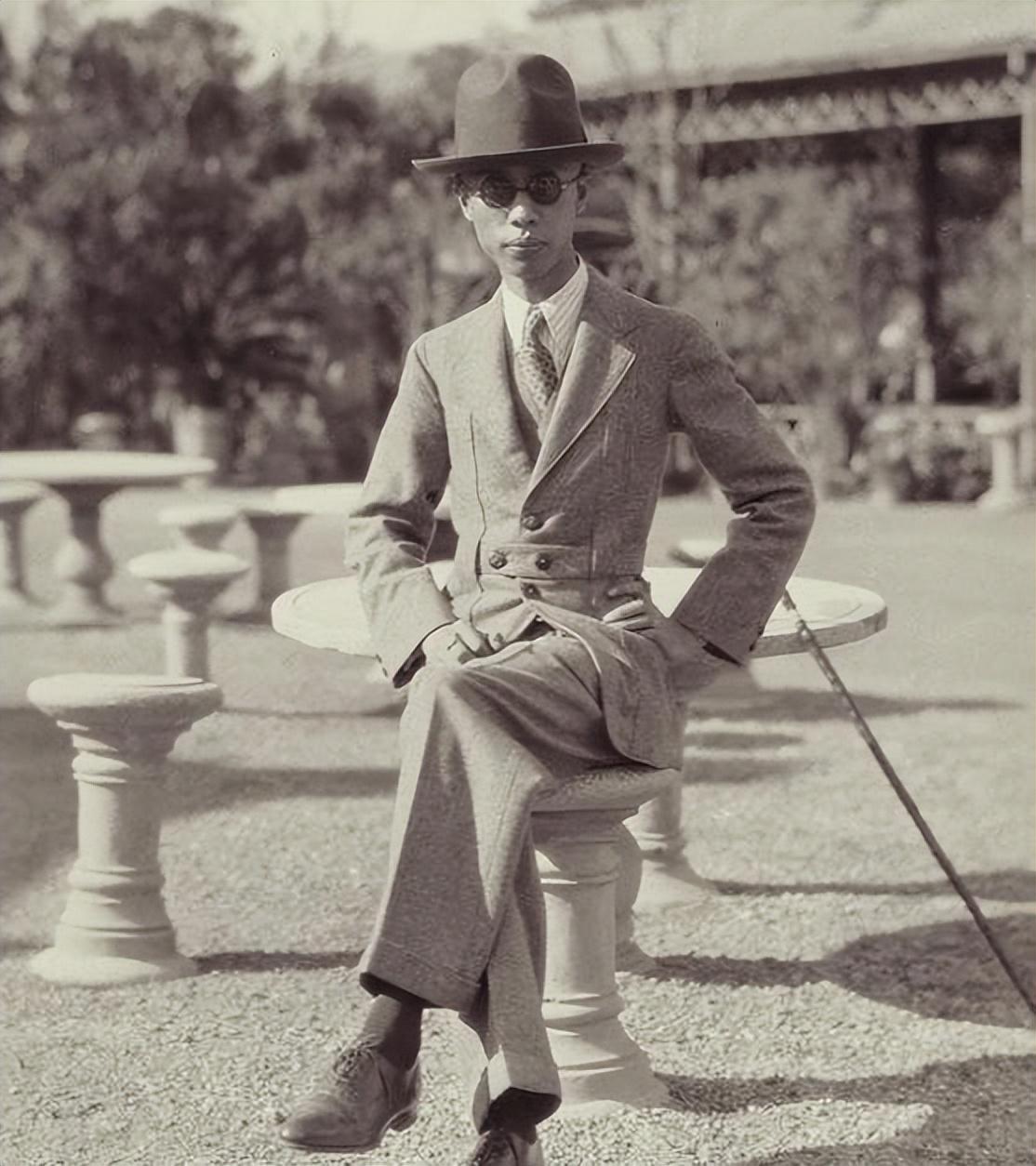

思绪追溯到1937年。那年父亲溥伟病亡,大连家里揭不开锅。十四岁的毓嶦听说长春的“伪满皇宫”开设私塾,专收子弟。母亲一咬牙,典当了仅剩的首饰送他上路。火车进站时,他天真地想着“见叔叔”,却没料到迎接他的不是亲情,而是一套让人窒息的君臣礼。

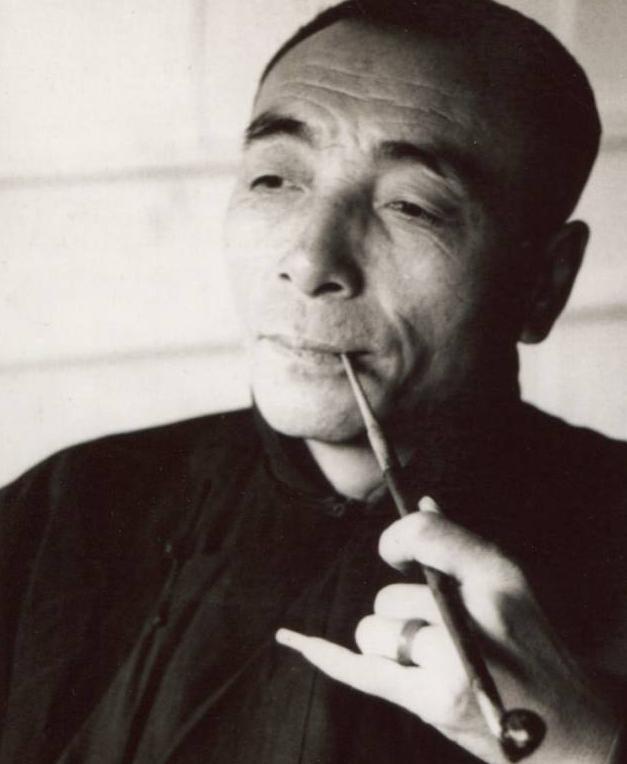

长春的八年,他每日天不亮便起身站班。清史、四书五经、日语,还有永远学不完的跪拜礼。溥仪常说一句话:“亲戚归亲戚,主仆是主仆。”口气轻描淡写,却像钉子敲进少年心里。有意思的是牛途网,真要论嫡系血统,毓嶦这位继承人辈分更高;可在那个小小皇宫里,他只能端茶递水。一次,他随口拿痔疮药和步枪火药做比喻,溥仪当场黑脸,藤条抽得他满背淤青。那种疼,隔几十年都没忘。

1945年8月,日本投降,伪满土崩瓦解。炸弹如雨,长春成火海。溥仪带着亲信狂奔到沈阳机场,想搭日军飞机逃命。结果,苏军战车早已拦住跑道。毓嶦突然发现,皇帝、王爷、侍卫统统成了俘虏,谁也逃不掉。被押往伯力途中,他第一次不用早晚跪拜,心底某根弦悄悄断了。

苏联五年生活不苦,起码吃穿够用。真正触动他的是那几本《关于列宁主义问题》《联共党史简要教程》。字里行间讲平等、讲阶级、讲人民。初看不懂,他就硬背;看守见他用功,还借来俄文版对照。溥仪发现后,脸色铁青:“你这是想谋反?”毓嶦没顶嘴,但心中另有声音:书上说任何人都生而平等,那么君臣那一套,凭什么高人一等?

一句又一句理论敲开心门。到第四年,他干脆跟溥仪摊牌:“以后不再给你洗衣打水。”溥仪愣了几秒,没吭声,后来暗中把另一个侄子定为继承人。毓嶦嗤笑:继承什么?皇位早没了。

1950年夏,苏联决定将战犯全部遣返。回国火车上,溥仪夜半踱步,见谁都鞠躬牛途网,嘴里嘟囔:“完了,真完了。”毓嶦却觉得轻松:他已做好过普通日子的准备。抚顺七年改造,他学会种菜、缝衣、修理收音机。管理所要求人人写认罪材料,他写得最多的,不是自己哪条罪行,而是认清“自古帝王皆为少数人统治手段”。

国家特赦消息传来时,他只提了一个要求:别再回皇宫,请给我份力所能及的工作。档案室同志看到“恭亲王”三个字,抬头笑:“王爷也得吃饭,先从工地干起吧。”就这样,他扛起铁锹。肩窝磨出血疤,他嘀咕:“当奴才也累,起码今天没人拿鞭子。”

两年后,北京某文化馆办硬笔书法培训,需要老师。朋友把他喊去代课。台下坐着机关干部、厂里工人,还有放学等爸妈的孩子。没人知道他过去的履历,他们只知道这老师讲笔法细、示范快、脾气好。课间有人夸:“毓老师,你字透着股子正劲儿。”他说:“正,是笔也正,人也正。”

同一时间,溥仪在植物园当园艺师。有人劝毓嶦:“去看看你叔,亲人难得。”他摇头:“各走各路吧。”他记得少年时那句“你是奴才”,记得刑房里的竹板声,也记得自己从奴才变成公民的漫长挣扎。割不断的血缘,挡不住的价值观鸿沟,两人终究渐行渐远。

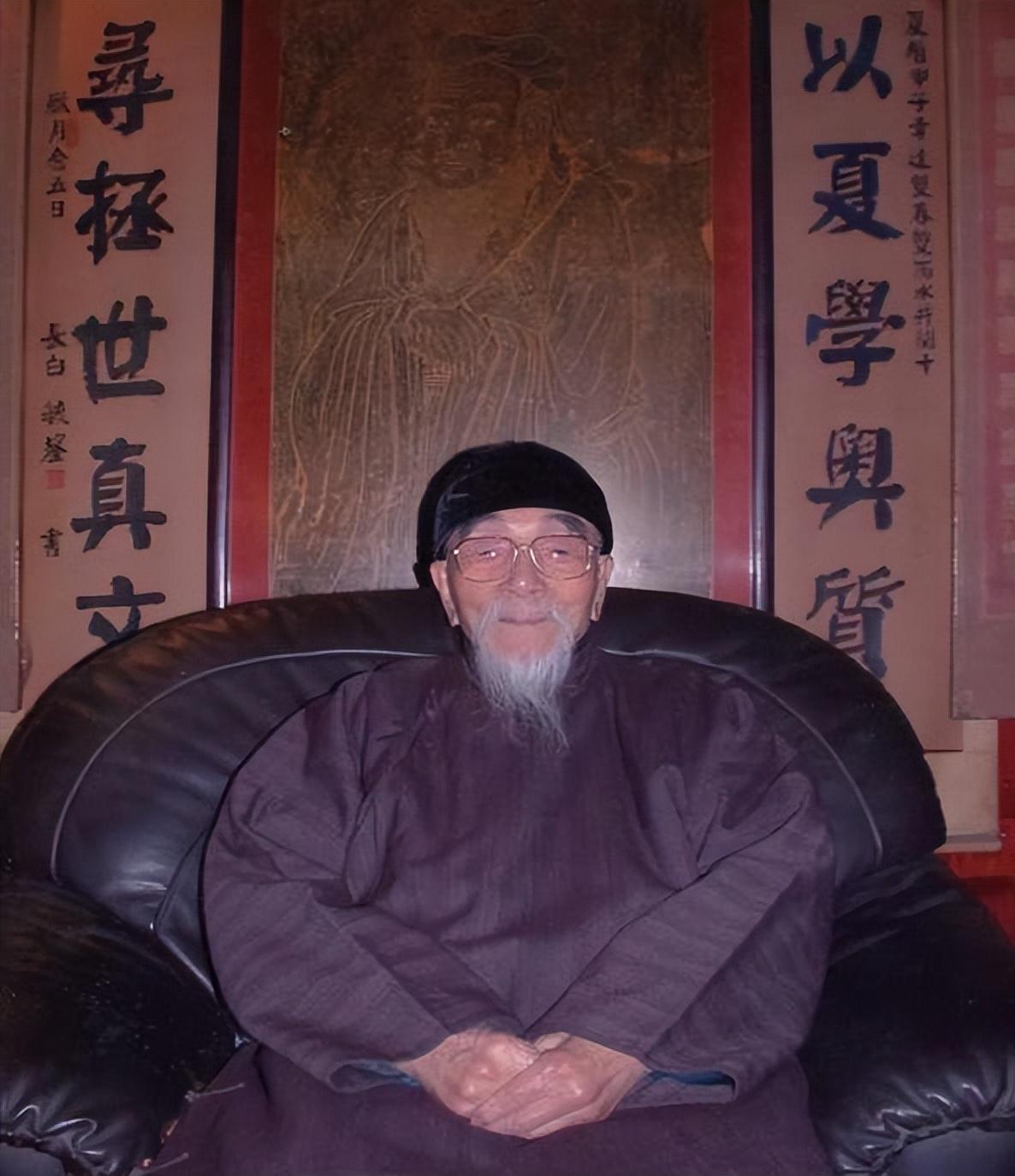

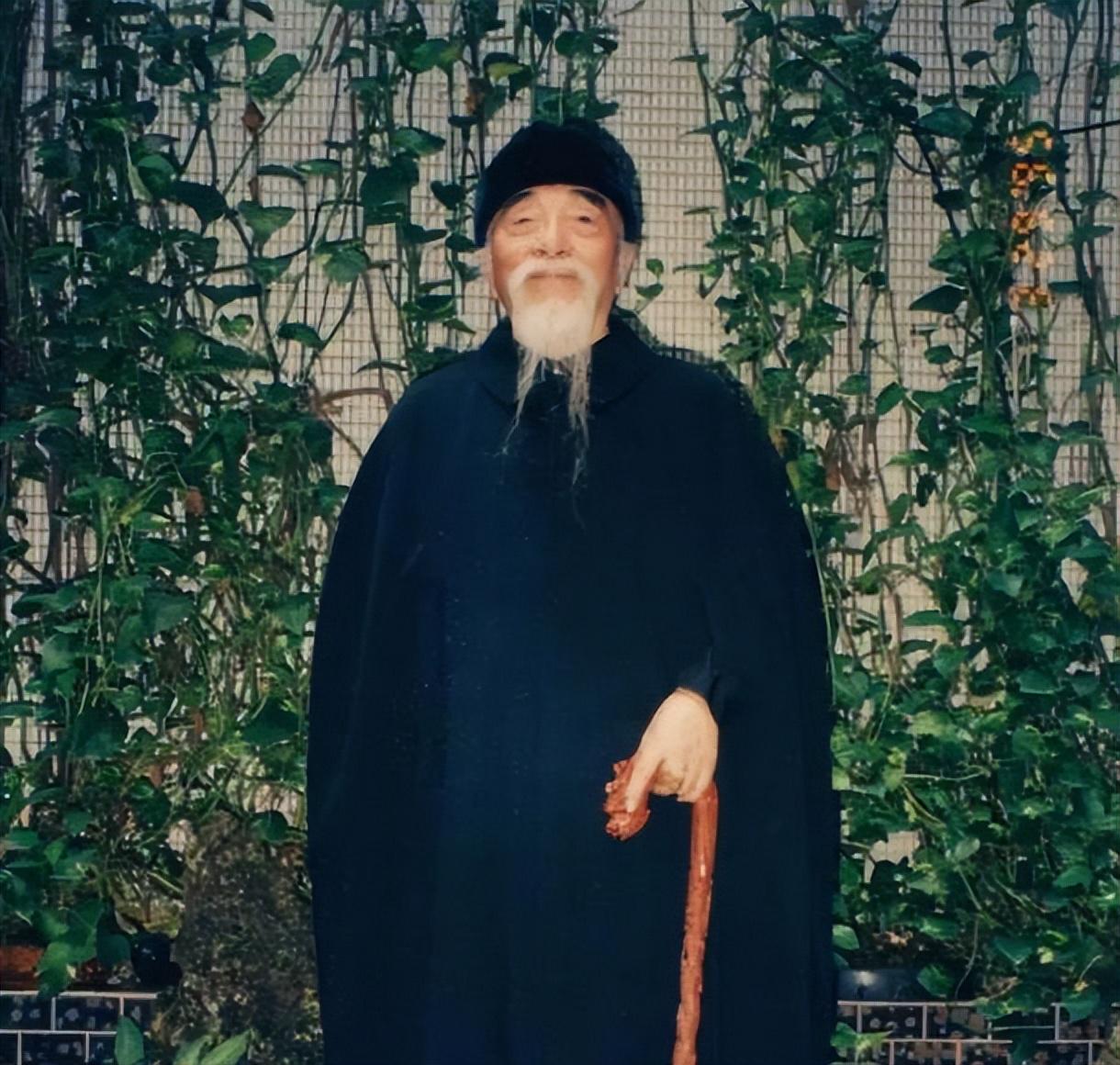

暮年,毓嶦搬到西郊简陋小院,白天练字、修车,晚上给邻居孩子讲《水浒》《封神》。他常说:“时代变了,你们别学我年轻时的糊涂。”几位学生考大学时,请他题横幅,他提笔写下八个字:忘却旧梦,自强在人。再无王爷口气,只有过来人的真心话。

1970年代末,他在病榻上交代弟弟:“别给我立碑,也别提恭亲王,写爱新觉罗·毓嶦就行。”弟弟点头。翌年春,他平静离世。后来有人统计,恭王府历代主人碑碣俱在,唯独末代恭亲王没有专墓。熟悉他的人却说:他不需要墓志,他最好的注脚,是将尊卑观念埋进土里,并用半生实践告诉世人——天子、亲王、奴才,都是普通人。

毓嶦一生波折,清朝余晖、伪满闹剧、战犯改造、北京工地,段段经历像拉长的镜头。回头看,那些繁复头衔早已褪色,有意味的反倒是他自己对命运的重新书写。用他留下的一句话概括最合适:“旧皮脱不掉,长久都是蛇;脱得掉,才算人。”

致富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。